作为荆楚文化的渊薮殿堂,中央与地方共建的国家级重点博物馆,元首外交的"国家文化客厅",湖北省博物馆是中华五千年文明的重要载体,是连接传统与现代的文化桥梁,肩负着传承与弘扬中华优秀传统文化的神圣使命。

2018年4月,习近平主席与印度总理莫迪在湖北省博物馆举行非正式会晤,并共同参观湖北省博物馆精品文物展时指出:"荆楚文化是悠久的中华文明的重要组成部分,在中华文明发展史上地位举足轻重。"党的十八大以来,党中央高度重视中华优秀传统文化的传承发展,湖北省博物馆积极响应号召,不断推进非物质文化遗产的保护、研究与传播工作,积极探索非遗活态传承的新路径。

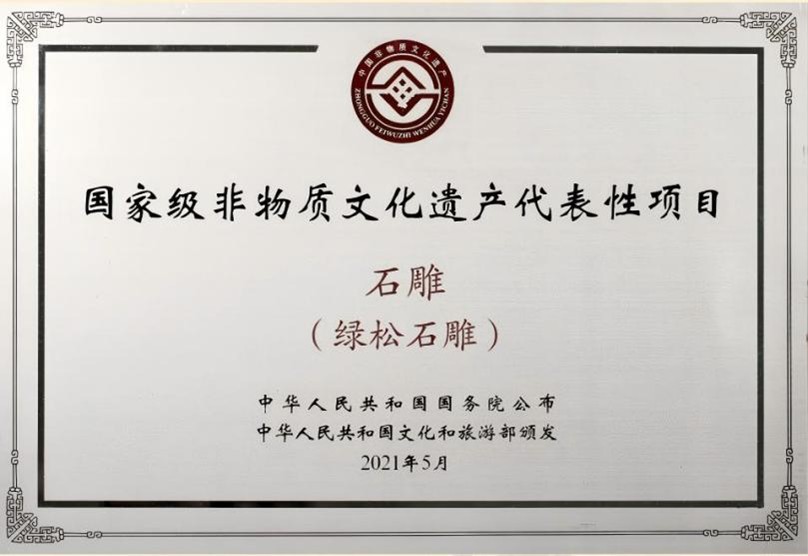

在非遗保护领域,湖北省博物馆已形成多层次、高规格的项目体系:石雕(绿松石雕)荣获国家级非物质文化遗产代表性项目称号;囊匣制作技艺、微雕、鄂派紫砂壶陶艺、楚式漆器髹饰技艺、剪纸(武汉剪纸)、湖北古书画装裱修复技艺、湖北古陶瓷修复技艺等七大项目被列入省级非物质文化遗产名录;编钟乐舞亦作为区级非遗项目焕发光彩。尤其值得骄傲的是,馆藏重器——曾侯乙编钟2025年成功入选联合国教科文组织《世界记忆名录》,成为人类文明共同的珍贵遗产。

未来,湖北省博物馆将继续以高度的文化自觉与使命担当,通过多样化、互动化的阐释手段,全面展示非遗保护的丰硕成果,深化非遗传承实践,推动非遗融入现代生活、走进公众视野,持续提升全社会对非物质文化遗产的认知、尊重与保护意识,让中华优秀传统文化薪火相传、弦歌不辍。

湖北省博物馆长期致力于非遗的保护、传承和推广,并取得了显著的成果。其中,石雕(绿松石雕)为--国家级非遗项目,囊匣制作、微雕、鄂派紫砂壶陶艺、楚式漆器髹饰技艺、剪纸(武汉剪纸)、湖北古书画装裱修复技艺、湖北古陶瓷修复技艺为省级非遗项目,编钟乐舞为区级非遗项目。

2013年,石雕(绿松石雕)入选湖北省第四批省级非物质文化遗产名录,2021年,入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。

2011年,囊匣制作技艺入选湖北省第三批省级非物质文化遗产名录。

2013年,微雕入选湖北省第四批省级非物质文化遗产名录。

2013年,鄂派紫砂壶陶艺入选湖北省第四批省级非物质文化遗产名录。

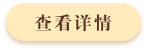

2016年,楚式漆器饰技艺入选湖北省第五批省级非物质文化遗产名录。

2020年,剪纸(武汉剪纸)入选湖北省第六批省级非物质文化遗产名录。

2024年,湖北古书画装裱修复技艺入选湖北省第七批省级非物质文化遗产名录。

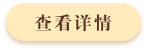

2024年,湖北古陶瓷修复技艺入选湖北省第七批省级非物质文化遗产名录。

2020年,编钟乐舞入选武昌区区级非物质文化遗产名录。

石雕(绿松石雕)渊源流长,可追溯至春秋战国时期。石雕(绿松石雕)的雕刻技法在各类雕刻技艺中独树一帜,这是因绿松石形似松果,变化万干,在设计中,要充分利用原石的高度、宽度、厚度等自然形态因材施艺。同时绿松石上分布如网状的铁线,色彩多变,巧雕也是石雕(绿松石雕)突出的技法之一。依托湖北十堰地区丰富优质的绿松石矿资源,逐步发展石雕(绿松石雕)的独特技艺,形成了石雕(绿松石雕)传承谱系。在继承北派传统雕刻技艺的基础上,又吸收南派玉雕精巧玲珑的风格,经过几十年实践,探索出一套独特的 石雕(绿松石雕)绝技绝活。

2013年,石雕(绿松石雕)入选湖北省第四批省级非物质文化遗产名录。2021年,入选第五批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。2024年袁嘉骐成为石雕(绿松石雕)国家级代表性传承人。

囊匣制作技艺是一项传统的手工技艺,传承历史悠久,明代《艺文志》、《装潢志》中均有零星记栽。民国时期直至新中国成立之初,囊匣制作主要为古玩收藏业服务。解放后随着文博事业的日渐兴起壮大,囊匣制作开始了为文物收藏保管事业服务的新时期。

采用“囊匣制作技艺”制作的文物囊匣外貌古朴文雅,内囊色彩协调。文物放置其中既能保护文物同时也具有彰显文物独特魅力的功效,极好地体现了我国寓美化装饰于使用功能之中的唯美理念。在动静结合之间烘托了文物,提升了文物的艺术魅力。

扈氏囊匣制作技艺,完整地继承了南方囊匣工艺的特点,主要依据不同文物的形态特征,制作囊匣盒、抽盖盒、玻璃罩盒、字画盒、书函盒及其它各类工艺礼盒。现在主要为湖北省博物馆制作文物囊匣盒,用于文物保管收藏和外出展览文物的包装,保障文物的绝对安全。2011年,囊匣制作技艺入选湖北省第三批省级非物质文化遗产名录。

2012年,扈啸成为囊厘制作技艺省级代表性传承人。

微雕,是一种以微小精细见长的雕刻艺术,始源于中国,因其难为,故历史上从事微雕的人廖若星辰,微雕最早可以追溯至新石器时代晚期的甲骨碎片中,人民大众对微雕耳熟能详的是明代魏学洢的《核舟记》。民国时期和新中国建国初期,微雕技艺濒临灭绝。上世纪七十年代起,以常世琪为代表的有识之士“为往圣继绝学”,为复兴微雕艺术辛勤耕耘,其中最出类拔萃、技艺最全面者当属湖北的常世琪。

微雕按照雕刻形式可以分为“平面微雕”和“立体微雕”。按照雕刻材质可以分成猛犸牙片等较软材质上雕刻的软派微雕,在玉石、陶瓷等较硬材质上雕刻的硬派微雕以及微雕技艺之最——在人发上雕刻的人发雕。

2013年,微雕入选湖北省第四批省级非物质文化遗产名录。2014年,常世琪成为微雕省级代表性传承人。

紫砂壶陶艺是采用江苏宜兴丁蜀独有的紫砂泥为原料,经过陶艺家的精心创作和高温烧制而成的陶艺艺术品,起源于北宋时期,至今已有近千年历史。鄂派紫砂壶陶艺制作技艺作为一种经过数百年积淀形成的传统手工技艺,集中国传统立体造型之大成,融实用性和艺术性于一体。其优质原料的稀有性,工艺内涵的独特性,装饰风格的和谐性,文化表现的丰富性,在民间手工工艺造型艺苑中堪称典范。2013年,鄂派紫砂壶陶艺入选湖北省第四批省级非物质文化遗产名录。

2014年,江城成为鄂派紫砂壶陶艺省级代表性传承人。

清光绪年间广泛流传,活跃于武汉三镇,以蒋在谱家族传承最具代表性,距今约150年,历五代传承,其制作方法是以自制刻刀在纸张上镂刻花样为主,因剪纸图案多为绣花样,故又称做“雕花”,但也不乏传统手剪工艺记载。其代表技法有破刀和连线细纹,美术设计上早期偏重于展现民间习俗,传递吉祥寓意,年、节、喜事应用更显民俗特色,经百年发展,第五代代表性传承人蔡骁龙刻苦专研,汲取众家特长,开创了剪、刻双精的新局面,创作多以大型叙事为主,在追求工艺极致的过程中讲述历史、文化背后的故事,结合层次丰富的视觉效果,力求“新、雅、精、真”的艺术境界。2020年剪纸(武汉剪纸)入选湖北省第六批省级非物质文化遗产名录。

2O22年,蔡骁龙成为剪纸(武汉剪纸)省级代表性传承人。

楚式漆器髹饰技艺,一项承载深厚文化底蕴的非遗项目,涵盖出土楚木胎漆器的修复技艺,楚木胎漆器复制技艺,仿制木胎漆器及研发的楚式工艺品制作技艺三个方面。

早在八千年前,我国先民便利用漆液涂饰器物,至春秋时期,楚式漆器达到巅峰,其纹饰繁缚、造型瑰丽。现代科技与传统技艺的结合,让修复保护技术更加精准,修复后的楚式漆器在国际上广受赞誉。

项目团队在楚式漆器音乐文物复原研究上取得显著成果,如曾侯乙十上弦难题,复原了瑟柱上弦调音的问题。复原的音乐文物逐步搬上古乐器演奏舞台,让这些古乐器重现风采。另外结合现代审美,研发出融合传统韵味与现代活力的文创产品,如传统工艺作品、生活器皿及首饰等。

楚式漆器髹饰技艺不仅展示了传统技艺的魅力,更推动了楚文化的传承与创新。2016年,楚式漆器髹饰技艺入选湖北省第五批省级非物质文化遗产名录。希望未来,这项技艺能得到更广泛的传播和发展。

古陶瓷修复技艺是通过实施清洗、粘接、补配、修整、打底、作色、补绘等工序恢复破损古陶瓷器原有完整的形、胎、釉、彩,呈现出所修古陶瓷器应有的历史、艺术、科学、经济价值,是文化遗产保护工作重要的组成部分。

从20世纪70年代开始,四代湖北古陶瓷修复师在认真研究传统古陶瓷修复技艺基础上,根据湖北地区的气候、人文环境和古陶瓷资源特点,不断增强文化遗产科学保护意识,不断借鉴相关行业材料工具设备,不断吸纳最新科技成果,日臻完善,造就了独具一格的湖北古陶瓷修复技艺。其中包括材质的养护、陈展装置制作、传统考古研究修复、传统美学流通修复、3D打印结合传统技艺、使用新型补配材料结合传统修复技艺、制作仿制品修复与原文物并列展示等多种修复技法。

2024年12月,湖北古陶瓷修复技艺入选湖北省第七批省级非物质文化遗产名录。

《湖北古书画装裱修复技艺》是以武汉地区传统“汉裱”为根基,融入故宫“苏裱”技法精髓,经数代匠师实践探索,形成了一套契合湖北地域书画文物特性的修复体系。该技艺采用 “师徒相承,口传心授” 的传承模式,在坚守传统技艺本真的同时,不断吸收现代科技成果,实现了传承与创新的有机统一。

该技艺完整保留核心工序 “固、洗、揭、补、托、全、覆、砑” 八大传统步骤,针对纸本、绢本及碑帖类文物的不同特性,秉持“匠心传承、科技赋能”的理念,运用先进设备科学治理病害,借助纤维仪精准鉴定补配,依靠光谱仪分析颜料工艺,并在此基础上开创了“古纸补配飞托法”、“正面滚浆加固法”、“古法临摹接笔全色”、“原装旧裱整体复原”等多项技术,既有效延长了古书画的保存寿命,又最大限度地保留了文物的历史文化价值,为中华优秀传统文化的传承与发展作出了重要贡献。

2024年12月,湖北古书画装裱修复技艺入选湖北省第七批省级非物质文化遗产名录。

编钟乐舞作为中国传统文化艺术的重要组成部分,具有悠久而辉煌的历史。湖北省博物馆申报的编钟乐舞非遗项目是以曾侯乙编钟复制件为主体,以曾侯乙墓出土的多种乐器复制品为组合,以楚史与楚文化为北背景,运用歌、乐、舞相结合的艺术形式,展现先秦礼乐文明以及楚国文化艺术、民俗风情、祭祀、征战、农事和宫廷宴乐等情景。既具有古朴的荆楚风貌,又具有浪漫主义的艺术特色,还具有现代艺术审美。它让珍贵的乐器文物跳出冰冷的展柜,通过音乐、舞蹈的艺术形式与观众建立联系,以更加生动、直观的方式让观众见其形、听其声、感其情、明其意,耳濡目染中华文化之美,让民族的声音与艺术得以延续、传承,增加文化自觉、展现文化自信,达到深层次的文化认同。2020年,编钟乐舞入选武汉市武昌区区级非物质文化遗产名录。